John Tavener: VOCI DELLA LUCE E DEL SILENZIO

Da secoli la musica corale parla inglese; ciò vale anche per gli ultimi decenni e John Tavener ne è un protagonista riconosciuto. Dipende è riuscita ad intervistarlo e non è cosa da poco!

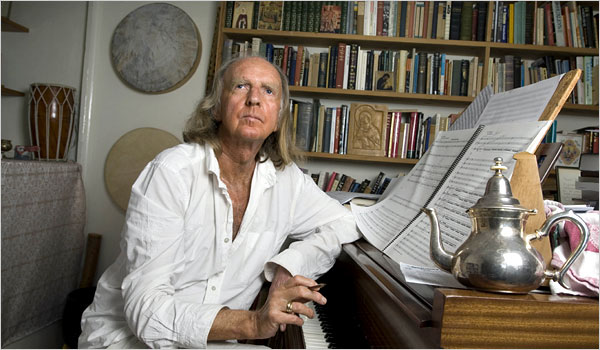

Gloria nazionale nel mondo anglosassone (non a caso è stato fatto Sir), Tavener appartiene a quella schiera di compositori contemporanei (Part, Gorecky, Ligeti) per i quali il tempo è paragonabile alle ere geologiche: fisso eppure inesorabile, immobile ma lento creatore di mondi. Con Tavener il silenzio assume la stessa importanza del suono: nota inudibile ma non per questo meno reale, segno che preesiste alla sua fissazione su pentagramma e che le sopravvive. Nato nel 1944, Tavener ha ricevuto la sua formazione scolastica all’Highgate School di Londra studiando composizione con Sir Lennox Berkley e David Lumsdaine; organista per oltre quindici anni nella chiesa presbiteriana di S. Giovanni a Kensington, nel 1976 è passato alla chiesa ortodossa (ramo russo), allacciando pure stretti legami con la chiesa greca. E’ pervenuto – momentaneamente! – ad un suo personalissimo sincretismo, esoterico e gnostico allo stesso tempo. Il suo ultimo incantevole cd, interpretato dai Sixteen con intonazione e luminosità stupefacenti, è traduzione sonora di uno splendore al calor bianco: assolutamente non fissabile da occhio umano. La musica di Tavener è raffigurazione della luce divina, accecante bagliore spirituale, simbolo dell’anima che brama Dio. Le linee vocali superiori tracciano abbacinanti orizzonti: note lunghe piccole eternità, come raggi di un sole che sorge piano nelle terre del Nord. I bassi sbucano dalla viscere della terra e vi ritornano con affondi minerari. La compagine corale diventa davvero falange angelica, espressione dell’ineffabilità divina. Tavener è eseguito un po’ ovunque nel mondo, piace ai cultori della new age ma pure agli amanti del coro, della voce, della musica sacra. Parla con tono oracolare ma forse gioca con la playstation; si dà le arie del mistico e dell’asceta, ma ama la pastasciutta e va a svernare nei paesi caldi; un poco spaventato dalle triadi eccedenti e dalla musica corale di Strawinski. Si fa ritrarre in riva al mare greco, al tramonto, seduto su una sedia di ferro bianca (di quelle che puoi trovare nelle discariche), e sembra un tipo semplice, umile, un Padre Pio inglese senza saio. Occhio all’inganno! Ha voluto in anticipo domande e curriculum dell’intervistatore, per poter gonfiare ad arte l’aura di santità che lo avvolge. (Part, al contrario, sorride, risponde a tutte le domande con dolcezza, anche ironia. Ama lo spiedo, e non finge di essere vegetariano). La struttura dei brani di Tavener è ipnotica, spiraliforme: un labirinto di ritorni e ripetizioni, una circolarità del suono che incanta e rimanda alle pratiche orientali di meditazione, simile ad un ininterrotto movimento ascensionale. Più che comunicare certezze, Tavener sembra invitare il fedele all’annullamento nel grande mare divino. Guai a provocarlo con un tono di voce sul mezzoforte o con qualche domanda troppo “mondana”: si chiude in un ferreo mutismo ed estrae il suo cartellino giallo. Alla prossima: fine dell’intervista. Sono rimasto sull’attenti, ma ho rischiato grosso.

Da dove Le giunge questa grande passione per l’antica spiritualità Greco-Ortodossa? Detto in altri termini: quali sono le Sue radici culturali, così magnificamente espresse nell’ultimo cd dei Sixteen?

Sono interessato alla dimensione primordiale dell’ortodossia greca e a tutte le derivazioni gnostiche. Questo dona alla musica una universalità. Oggi la fede e la bellezza non contano nulla, ma ciò rende il cuore sperduto e solitario.

In alcuni passaggi, Lei prescrive un “suono cristallino e maestoso”, in altri vuole invece “un suono calmo e inespressivo”. Come possono le voci mutare così radicalmente? L’intonazione e la tenuta dei Sixteen è davvero impressionante: eppure, la Sua musica, Maestro, sembra richiedere anche qualcos’altro…

Le mie istruzioni sono semplici suggerimenti. A volte sono indicazioni poetiche o inottenibili. Ma queste indicazioni sono pensieri che mi passano per la mente e per il cuore mentre compongo, e questo è importante. Credo che gli esecutori tengano conto di tutto ciò.

Come lavora, per ottenere di realizzare il delicato equilibrio tra parole e musica? Lei sembra più interessato al significato globale del testo, piuttosto che concentrato sulla singola parola. E’ d’accordo? Come opera, affinché parole e musica siano sullo stesso livello?

Sì, è vero, sono più interessato al significato “globale”. Mi interessa l’essenziale. Le parole conducono la musica, la portano avanti. Se le parole sono sacre, esse produrranno musica sacra. Questa è la mia continua. Intenzione.

Un cd interamente dedicato a musica vocale “a cappella” oggi è insolito. Cosa ama delle potenzialità vocali, che gli strumenti non possiedono. E cosa i cori inglesi hanno, in più, rispetto agli altri cori?

Prima di tutto la voce umana è il suono primordiale di Dio. Ci è stata data la voce per parlare e cantare con Dio, e per parlare e cantare con tutti gli altri; e noi siamo il Suo specchio. L’Inghilterra vanta una grande tradizione di canto corale, che non trova corrispettivi nel resto del mondo. Non so dire il perché, e non mi sembra nemmeno il caso.

Caro Maestro, cosa dobbiamo aspettarci dalla Sua arte, nell’immediato futuro?

La musica non può rimanere a lungo esclusiva di una sola religione e comunque il mio interesse è quello di comporre “Musica Eterna”. La musica può abbracciare tutti gli originali nuclei religiosi, perché, prima di tutto, essa è il linguaggio dell’amore. Oggi viviamo al termine del Kali Yuga (L’età oscura dei cicli Indù), e sono tempi in cui l’odio, l’assurdità e la cacofonia ci perseguitano. Solo la musica può restituirci un’immagine di amore, in un mondo che ci frena e ci fa cadere. “Amore e cuor gentil sono una cosa”.

Di: Enrico Raggi

Tags: John Tavener, musica, personaggi

Commenti