La musica di Dvorák

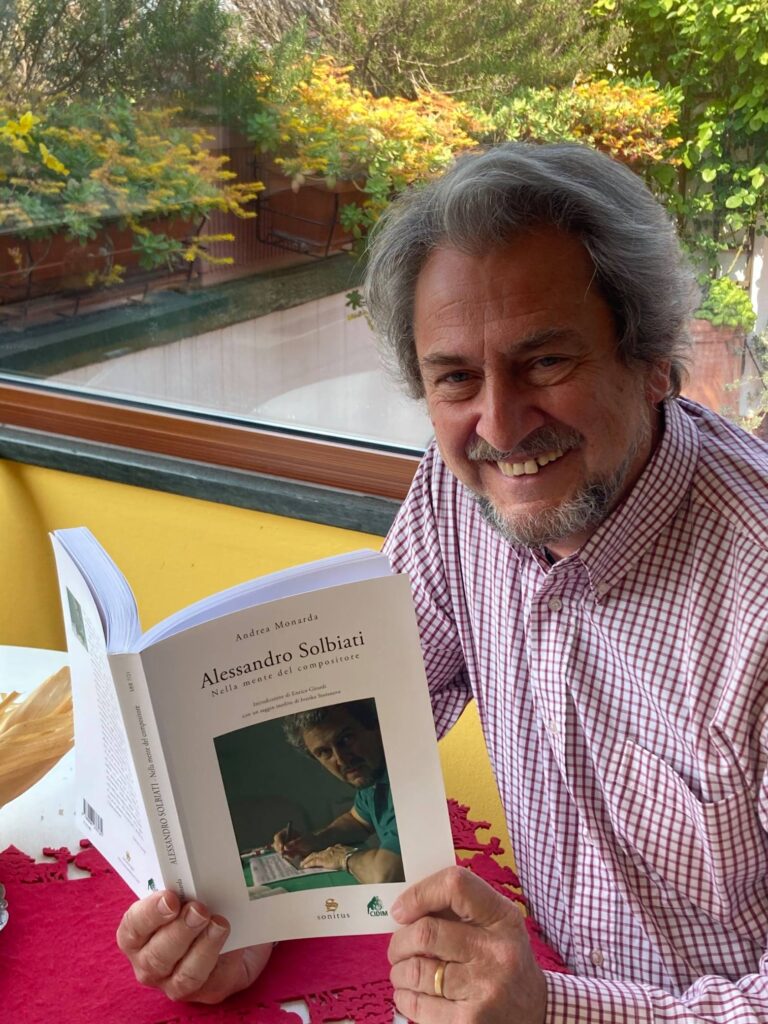

«Al fondo della musica di Antonin Dvorák vive la freschezza più cara. Quelle note ci attirano, ci tirano come la mano di una mamma fa con il suo bimbo», racconta il compositore Alessandro Solbiati, pianista, docente presso il Conservatorio «Verdi» di Milano e membro del direttivo Siae (ha ricevuto commissioni dal Teatro alla Scala, dalla RAI, dal Ministero della Cultura francese, dal Mozarteum di Salisburgo, dalla Biennale di Venezia).

Su Rai Radio3 ha recentemente svolto un lungo ciclo dedicato proprio a Dvorák, in cui hanno riecheggiato alcuni giudizi che troviamo in Spirto Gentil (Bur), un volume che raccoglie riflessioni del Servo di Dio don Luigi Giussani (1922–2005), di cui lo scorso anno ricorreva il centenario della nascita. Il sacerdote milanese, fondatore del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione, ha trasmesso con la sua proposta un’inedita “vibrazione” della fede. Giussani scrive: «La musica di Dvorák dà corpo e voce a una bellezza che allarga il cuore. Noi siamo abituati piuttosto a un tipo di bellezza che stringe il cuore, che fa sentire la mancanza, la nostalgia, lo struggimento per qualcosa che non c’è».

Cos’è questa bellezza?

In primo luogo segnalo la meraviglia assoluta delle melodie di Dvorák, il suo lirismo invitante e memorabile. I suoi temi ti s’imprimono indelebilmente nella mente, la dolcezza e la forza di quel canto ti catturano al volo, la gioia della sua invenzione contagia l’ascoltatore. In secondo luogo, mi sembra «musica piena di promesse».

Cosa intende dire?

Appare «protesa in avanti», mai ripiegata su se stessa. Vibra e sospira come un desiderio inappagato. Appunto: non «stringe il cuore» ma ne dilata il battito. Dvorák pare aprire le braccia per accogliere l’ispirazione: non per farla sua, ma per restituircela inalterata. In questo senso il melos «si diffonde in ampiezza», ci viene incontro e, insieme, ci attira irresistibilmente. In terzo luogo, Dvorák è sempre generoso nel porgere. Non gestisce ma elargisce. Lascia che la partitura «gli sfugga di mano». Trovato un bel tema, potrebbe accontentarsi e lavorarlo in profondità, riproponendolo in diversa veste (timbrica, armonica, ritmica). Invece, ogni volta sembra ripartire da capo, riversando sull’ascoltatore un profluvio di idee. La bellezza della sua melodia ha il carattere dell’offerta.

In che senso?

Arriva come un dono inatteso. Un regalo imprevisto, non calcolato, benefico. Uso le parole di Beethoven: «Le idee giungono, come un bel giorno, a Dio piacendo», un’esperienza che anch’io tante volte ho vissuto nel mio essere compositore. Noto come questo incanto melodico sia patrimonio dei cuori candidi (Dvorák, Schubert, Mozart).

Giussani prosegue: «Dvorák è come un bambino che guarda, spalancato. Musica pervasa da una leggerezza che è dell’uomo semplice, (…) espressione di un cuore di bambino, che non ha da difendere nulla e tutto si aspetta».

In cosa ritrova questo essere bambino?

Potrei fare molti esempi, magari partendo dagli occhi del compositore: enormi, sporgenti, strabuzzati sulla realtà. Per tutta la vita, alla maniera dei fanciulli, Dvorák trascorre molte ore nelle stazioni ferroviarie a osservare treni e locomotive. Quando a 51 anni diventa direttore del Conservatorio di New York, rimane colpito dalla musica afro–americana: studia gli spiritual, i work song, i canti delle piantagioni. Spesso segue stupito le danze serali all’aperto degli indiani Irochesi e ne trascrive ritmi e intonazioni. Frequenta la comunità scozzese per imparare il loro repertorio. Prende nota di inni, marce e brani della Chiesa protestante. E’ curioso di tutto. Anche la vicenda della Prima Sinfonia ci mostra il suo cuore incontenibile.

Ce la racconti…

Di enormi dimensioni, la scrive a vent’anni e ne spedisce il manoscritto a un concorso (non glielo restituiranno mai più). Considerandola perduta, invece di disperarsi, in soli due mesi, ne compone una seconda, di uguale ampiezza, energia, slancio creativo, esuberanza. Ci scopri dentro urgenza, dispendio, ardore da adolescente che si butta senza calcoli. Non mancano squilibri, goffaggini, congestioni, prolissità: la divina imperfezione dell’essere. Però l’aspettativa brucia ogni scoria di lamentela.

Dvorak, uomo semplice o ingenuo?

E’ un equivoco da sfatare. La leggerezza della sua musica può essere scambiata per superficialità; invece è trasparenza, lampo che intercetta la nostra attenzione e non molla più la presa. E la sua semplicità umana è spesso confusa con l’ingenuità; invece è dismisura, follia, balzo verso cose nuove e inaudite. Don Giussani, coniugando intuizione e profondità, quando parla di «uomo semplice» coglie il nocciolo della questione. Ricordo che fino a 30 anni Dvorák è ignorato e i suoi lavori rimangono ineseguiti. Eppure questo mancato riconoscimento non riesce a scalfirne la positiva apertura al mondo. La sua vicenda biografica ci appare segnata da limiti, isolamenti, perifericità, eppure lui non smette di amare questa finitezza. Non cerca il successo; quando lo raggiunge, intorno al 1875 (grazie all’aiuto di Brahms), continua a rimanere uno spirito limpido e appassionato. La felicità creativa della sua produzione testimonia gratitudine, tenacia, stima di sé e del mondo. Dvorák mi ricorda il principe Myškin descritto da Dostoevskij: un puro, che dice “sì” alla vita.

Il legame col popolo è un altro punto focale individuato da Giussani: «Nella musica di Dvorák rivive la ricchezza del popolo».

Esatto. Dvorák mette sempre in evidenza le proprie radici slave: gli speciali colori sinfonici, le tipiche e frequenti esitazioni ritmiche e i contasti delle danze moravo–boeme (tetka, danza in tempo doppio, kvapik, galoppo, skocna e vrtak, danze binarie rapide, la celebre dumka), le particolari tessiture orchestrali medio–gravi, i continui chiaroscuri e le insistite malinconie armoniche. Il suo catalogo attinge a una dimensione collettiva. Non ha mai citato un tema popolare, ha “inventato” melodie popolari. E’ così immerso nello spirito del popolo che ne è una voce autentica, non reminiscenza, folklore, rimando. Quando, nello Stabat Mater, invoca personalmente la Vergine (Virgo virginum praeclara), usa un coro a cappella (l’unica volta in tutto il brano), come fosse un’umile corale parrocchiale. Non teme di far danzare le voci al ritmo di una mazurka slava o di cullarle con un’antica Pastorale natalizia. Consegna il suo dolore nelle mani della sua gente. Dvorák non “appartiene” al popolo ceco: “è” quel popolo. Giussani al riguardo parla di «musica generata da una figliolanza che rende grati». Guardo a tutto ciò con nostalgia, perché mi sento un compositore sradicato, senza popolo alle spalle.

In che senso?

Sono nato a Busto Arsizio, in un’epoca e un luogo già travolti dalla globalizzazione sonora. Non so se la mia voce esprima una collettività e fatico a riconoscervi precise radici o discendenze dirette. Quando incontro studenti sardi e siciliani, oppure compositori provenienti da Giappone, Cina, Messico, Iran soprattutto, vi scorgo ancora tracce popolari. Loro quasi si vergognano di quel passato, al contrario li esorto a non temerlo, ad affondare i piedi nella terra da cui provengono, a inabissarsi dove pulsano anima e sangue. Questa appartenenza dà all’arte un respiro differente.

ENRICO RAGGI

Tags: Antonin Dvorák, compositore Alessandro Solbiati, Don Giussani, PIANISTA

Commenti